王伯兰诗书的历史价值

◎谢文哲

好友乃通兄将其父伯兰先生生前书法作品整理成册,即将付梓出版,邀我写一篇文字,几番推辞,拗不过他的盛情与执着,只好遵命。提起笔来,却不知从何说起,一者对书法研究不多,二者对先生了解甚少,幸好身边有诸多“国手”好友可以求教。先生的生前事、书文事,则有乃通兄细心收集整理,“历史文档”齐全。

书法是什么?本来无须特别解释,现在却被一些专业人士描述得云遮雾罩、似是而非。简单地说,书法就是用毛笔写汉字。如果说得严谨一些,那就是按照一定的规矩法度,用笔墨书写汉字。当然,书写的工具有刀、硬笔、朱砂和砚等,但毛笔仍是主要的书写工具。

书法是和汉字的形成、演变以及书写工具的改变而共生共发展。在煌煌几千年的中华文明长河中,汉字、毛笔和书写构成了不变的支撑。人生从识字开始,过去会写点书信文字,叫作“粗通文墨”——笔和墨既是书法的主要工具,也是写字的代名词。同样,书法好的人也被称为“精通文墨”。像我这样书法不好的人,哪怕写再多的书,也只能自称“精通文字”而已。

书法是中国特有的世界非物质文化遗产。过去,大学中文系都会开设书法课程,现在书法已经升格为一个专业,还招收硕士、博士研究生。当年的书法课告诉我,好的书法应该有以下几个特点:第一,要符合基本笔法,如全无笔法,“四处暴走”,可能连书法都谈不上。第二,结构要平衡,这里面有字的结构、篇的布局等,要看起来舒服,落笔的一点决定了一个字的结构,而写好一个字就决定通篇的结构。第三,体现书写的风格、感情的融入等。然而,仅仅这些就可以称为“好的书法”吗?肯定不行。所以,南北朝书法家王僧虔《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”

我想,除了这些基本技法外,书法还与书写者的修养、思想、审美和文化精神有关。君不见,那些悬挂于酒肆、客舍、茶馆等处,有的还被吹捧为“名家作品”,什么“彻底解构汉字”“使笔如刀”,什么“以心驭法”“野逸放纵”,什么“画字”“墨戏”等,哪怕内容是“上善若水”“厚德载物”“茶禅一味”等“正能量”表达,看似有来头、高大上,其实是审美情趣和文化精神的缺失。——这正是唐代孙过庭所批评的“任笔为体,聚墨成形”的邪路。

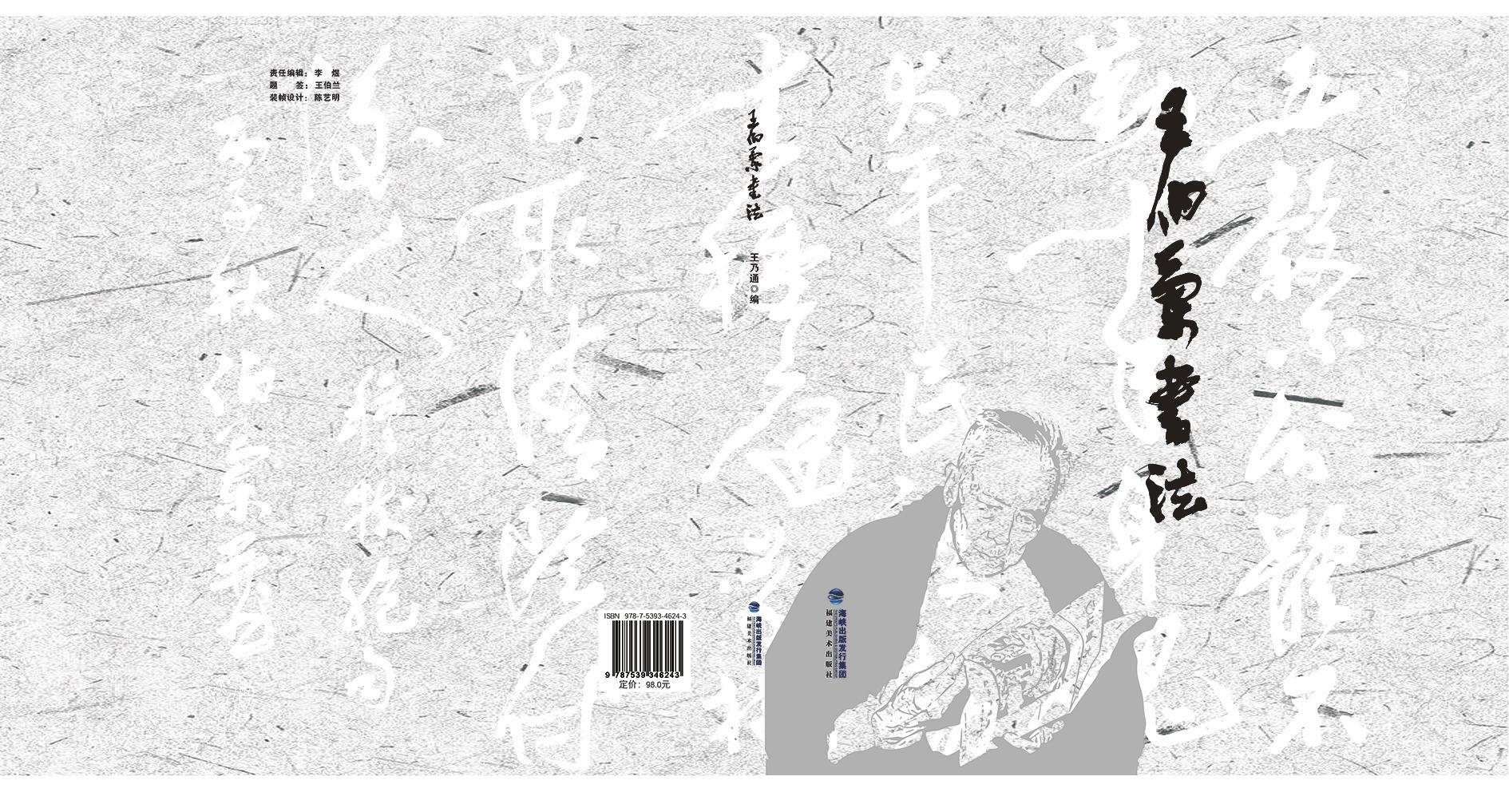

回到正题,关于王伯兰的书法成就,著名书法家兼评论家朱以撒曾撰文评价过,可视为“定论”:“先生的书法走的是刚健雄放一路,曾在《爨龙颜》《华山碑》《勤礼碑》上下功夫,又得明清书风熏染,天长日久,便形成郁勃深沉的超迈气度。”(朱以撒:王伯兰八十书文展“前言”,1997)取法乎上,名作对应他的禀赋个性,使他的作品直至晚年,依然洋溢着一股郁勃昂扬之气,让人难以想象这是出自一位八十岁老人的腕下。伯兰先生较多地吸收明代书法家草书的表现手法,如祝枝山、陈淳、文彭、丰坊、王铎诸家的草书笔意,时有流露。朱以撒教授书、评俱佳,我一度迷恋他的散文。他对王伯兰书法的评价非常精准,书法行家和爱好者自可在《王伯兰书法》中细细揣摩、体味。

对于普通读者,我要强调的是王伯兰诗文的别样历史价值。透过王伯兰长达近70年的“文墨”,闽南的地方风物如长镜头缓缓呈现,似晋江源汩汩流淌,仿若隔世,清晰如昨。王伯兰秉承家学,酷爱诗书,一生读书教书,写诗作对,在少年时便颇具功力,不仅名噪当年安溪小城,而且远播到安溪人聚居的台湾地区和南洋等地,其诗作被广为吟诵。

2017年,我在东南亚调查宫庙信仰时,发现所到各地安溪会馆编辑的会刊、会史中,都刊有王伯兰早期诗作。其中《旅缅安溪会馆四十二周年纪念特刊》(1963),载有王伯兰《春日感怀》八首、《秋柳》四首。这些旧体诗写于1941年,“悲愤诗惭学放翁”(王伯兰),作者写得高亢激越,字里行间充满了一个茶乡青年报国无门的悲愤。一组“凤城题襟集”,咏物抒怀、寄情言志、炼意炼句、神韵优美,也是我颇为喜欢的作品。旅台乡贤王尚三对此深有感触,他意识到“许多同乡与我持同样的看法,认为这些旧诗是安溪文献的一部分,不应任其湮没”,故立即通过其族亲的“管道”,补足王伯兰42首诗稿,编印《澧卿诗集》(1986),并亲自作序称,“等于为我安溪保存一部分文献”。一首《谒清溪忠烈祠》(1945)让我知道,供奉观音大士的凤池庵曾有一段纪念抗日英烈的历史。一首《早发东岭抵家作》(1946),记录了安溪人早年翻越龙门岭出外的艰难历程。王伯兰这部分具有“安溪文献”意义的诗作,数量多,时间跨度长,生前由其亲自择一二,施以砚墨呈现,于今观来,更显珍贵矣。

王伯兰诗书共修,诗以七律为主,有的慷慨激昂,有的清新优美;书以行草见长,章法自然,厚重沉着。但我更为看重的是,王伯兰诗书作品所承载的文献意义和历史价值。其作品均源于生活,贴近自然,有感而发,水到渠成。诗由情出,书由诗入,心手合一,互为观照。我曾经与很多人交流过,倘若我们的艺术创作不关注当下、身边,不关注现实、乡土,在这大浪淘沙的时代,你的作品除去“笔墨技巧”,又有多少历史价值?没有深厚的修养“内功”,神采无法附丽于笔墨之上,即便光鲜一时,也会很快“脱彩”。

王伯兰出身于书香门第,其父王家培,为安溪本地一位饱学之士。王乃通深得父亲教诲,质朴率真、随性坦诚、书刻俱佳、古朴大气,素为民间喜爱。王乃通之子美院出身,以服装设计为志业,已有所成——一家四代人赓续文化传统,深耕不懈,薪火相传,这就是我们深深期待的“家族传承”!

安溪频道版权与免责声明:

① 未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本网原创作品,包含安溪电视台和《安溪报》新闻。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:安溪频道”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。安溪频道欢迎各兄弟网站开展平等合作。

② 凡本网注明“来源:XXX(非安溪频道)”的作品,均转载自其他媒体,仅代表作者个人观点,与安溪频道无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

③ 如因作品内容、版权和其他问题需要同安溪频道联系的,请致电:23286000,或E-mail至:ax23286000@163.com